Accueil » Archives pour Maud Brabants

Maud Brabants

Je suis Maud Brabants, diététicienne-nutritionniste à Saint-Germain-en-Laye et à Colombes. J’accompagne les adultes et les adolescents dans leurs objectifs de santé et de bien-être.

Dans cet article, je vous propose de comprendre ce que sont les matières grasses, et comment les choisir afin de vous donner des repères simples et pratiques pour améliorer votre alimentation au quotidien.

La base

L’aspect un poil complexe : on va parler chimie. Lorsqu’on dit matière grasse, en réalité on pense aux lipides. Ce sont des nutriments (au même titre que les glucides et protéines) essentiels au corps. On en trouve différents types :

- Triglycérides (principales graisses dans la nourriture et que nous stockons),

- Phospholipides (constituant des membranes cellulaires),

- Ou encore les stéroïdes (le fameux cholestérol, ou certaines hormones)

Les lipides ont divers rôles importants :

- Importante source d’énergie,

- Constituant des membranes de nos cellules,

- Synthèses de diverses hormones,

- Transport de vitamines A, D, E, K,

- Participe à la bonne santé cérébral,

- Cardio-protecteur pour certains,

- Et pleins d’autres rôles encore…

Ici, nous nous concentrons principalement sur les triglycérides, une molécule en forme de E, et notamment leurs composants : les acides gras. Ces derniers sont de longues chaines et déterminent les caractéristiques des triglycérides.

Un triglycéride (TG) peut être composé de différents acides gras dans des proportions différentes. Ces acides gras conditionne les caractéristiques des triglycérides, et ont des effets différents sur la santé : les acides gras saturés ou insaturés.

Les Acides Gras Saturés (AGS)

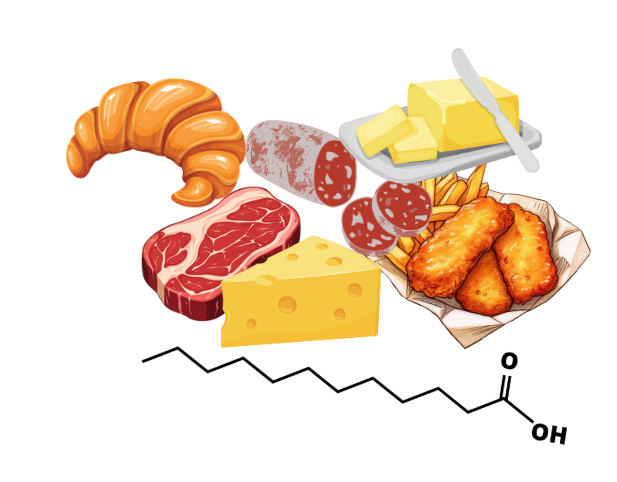

Leurs chaînes sont “pleines” et rigides. Les TG qui possèdent une bonne quantité de ces AG peuvent facilement s’empiler et former à température ambiante/froide une masse solide : beurre, huile de coco, mais aussi gras animal, fromage et charcuteries.

Ces acides gras, lorsque consommés en excès, peuvent être à l’origine d’une augmentation du cholestérol LDL (”mauvais” cholestérol) et d’une rigidification de la membrane cellulaire, donc d’une augmentation du risque cardiovasculaire. Ils sont assez souvent diabolisés, d’autant que notre corps peut les produire.

Cependant ils font partie intégrante de notre alimentation (habitudes/bon goût) et ne méritent pas d’être supprimés, uniquement mesurés : une histoire de juste milieu.

Zoom sur le beurre

Constitué à 82% de lipides, dont 60% sont des AGS : il est donc recommandé d’en modérer la consommation, sans pour autant l’éliminer.

A base de lait, le beurre contient encore des traces de protéine et de lactose (le sucre du lait). Ces composés le rend sensible à la chaleur vive, brulant rapidement. Cela entraine la formation de composés toxiques. On conseille alors de le consommer cru (sur une tartine), fondu (ajouté après la cuisson) ou en pâtisserie, et à hauteur de 10 à 20g (= 1 à 2 petite tablette d’hôtel).

Nous verrons plus loin quelle matière grasse est la plus adaptée pour la cuisson.

Les Acides Gras Insaturés

Ce sont des AG qui possède un (mono-insaturé) ou plusieurs (poly-insaturé) “coudes”, modifiant la structure linéaire : ils rendent complexe l’empilement des TG composés d’AGI, empêchant la formation d’un solide. Les produits gras “purs” sont donc liquides : les huiles. On peut cependant les retrouver intégrés dans des structures solides tels que les poissons ou les noix.

Les Acides Gras Mono-Insaturés (AGMI)

Ce sont les oméga 9 (w9). Il ont plusieurs bénéfices :

- Augmente le cholestérol HDL (”bon” cholestérol),

- Diminue le cholestérol LDL par leur pouvoir antioxydant,

- Lutte contre l’inflammation,

- Protège contre les maladies cardiovasculaires.

Ce sont : L’huile d’olive, l’avocat (fruits et huiles), et certaines noix (noisette, pécan, macadamia).

L’huile d’olive faisant partie de notre consommation commune, notre alimentation ne manque généralement pas de cet acide gras. Favoriser une bonne huile d’olive (vierge, extraite à froid) est encore mieux.

Les Acides Gras Poly-Insaturés (AGPI)

Ce sont les fameux oméga 3 et 6 (w3 et w6), dont on entend souvent parler. Ils sont particulièrement intéressant pour leur rôle cardio-protecteur mais aussi :

- Diminuent les TG sanguins,

- Action anti-inflammatoire,

- Bonne santé et croissance du cerveau (humeur, santé mentale),

- Diminuent le cholestérol LDL,

- Luttent contre l’obésité et le diabète de type 2,

- et encore pleins d’autres bénéfices…

La petite subtilité avec ces AGPI, c’est la balance entre w6 et w3 : l’idéal est de viser un ratio minimum de 3 molécule w6 pour 1 molécule w3 (voire 1:1), alors qu’aujourd’hui nous avons un rapport variant de 10 w6 pour 1 w3, donc bien en faveur de l’w6.

On retrouve les oméga 6 et 3 dans des produits différents :

- Oméga 6 : certaines huiles végétales (tournesol, mais, soja, arachide, pépin de raisin), les aliments transformés, ou encore fritures et fast-food. Ces huiles sont idéales pour la cuisson,

- Oméga 3 : certaines huiles végétales (colza, lin, cameline, noix), les graines broyées (chia, lin), les noix de Grenoble, et enfin les poissons gras (saumon, maquereau, sardine, anchois…) et œufs enrichis. Ces huiles se consomment exclusivement crues,

Ces aliments sont donc à privilégier !

Les Acides Gras Trans (AGT)

Ce sont des acides gras insaturés ayant subis une transformation modifiant leur structure : leur coude est modifié, partant dans un sens qui les rend délétère pour la santé lorsqu’il sont consommés régulièrement. On parle d’hydrogénation, un processus industriel. Ces acides gras vont être à l’origine d’une augmentation importante du cholestérol LDL, du risque de diabète, de maladies cardiovasculaire et d’obésité. Dans la pratique, l’utilisation d’AGT dans les produits tend à diminuer, mais son usage peut persister.

Pour les éviter : Éviter les aliments ultra transformés et plats préparés, ainsi que les fast-food. A la lecture de l’étiquette, ne pas acheter un produit avec “graisses/huiles (partiellement) hydrogénées”. Privilégier les huiles vierges, non raffinées.

Et la margarine dans tout ca ?

C’est un équivalent au beurre, produit à base d’huiles végétales. Sa consommation et recommandation est donc la même que le beurre.

Anciennement, les margarines étaient produites par hydrogénation partielle. Aujourd’hui, le procédé est différent pour la plupart : interestérification ou mélange entre matières grasses végétales naturellement solide et huiles insaturées (avec colorant, émulsifiants, aromes et éventuellement des vitamines A et D).

Donc si vous souhaitez prendre de la margarine, préférez celle précisant sans huiles/graisses hydrogénées, et idéalement sans huile de palme. Certaines sont supplémentées en w3 et phytostérol, pouvant être un réel atout santé.

Ex : fruit d’or sans huile de palme, saint hubert w3 sans huile de palme.

En pratique ?

On évite au maximum les AGT, on modère les AGS, et on consomme d’avantage d’AGI.

En terme de fréquence, on peut considérer 2 à 4 portions de matière grasse ajoutée par jour, selon vos besoins énergétiques. Une portion correspond à :

- 1 c.a.s d’huile,

- 10g de beurre/margarine,

On varie les huiles (olive ou tournesol pour la cuisson, colza ou cameline pour les salades) en se dirigeant vers les vierges et extraites à froid, et on consomme le beurre cru avec modération.

Concernant les matières grasses “cachées” (celles contenues directement dans les produits), on s’en méfie : on limite les charcuteries, la viande rouge et on mise sur les poissons gras et les oléagineux !

J’ai bien conscience qu’appliquer est compliqué, tant la quantité d’informations peut être importante. C’est une démarche progressive, bénéfique et accessible à tous(tes). Mais se faire accompagner, c’est s’assurer d’ancrer des habitudes et de savoir où aller.

Si vous désirez en savoir plus, de nouveaux articles centrés sur les détails des choix de matières grasses sont en cours…

Diététicienne spécialisée dans la prise en charge alimentaire de l’autisme, santé mentale et TCA, avec une approche psycho-comportementale englobant l’ensemble de votre cadre de vie. J’exerce en cabinet, à domicile et en téléconsultation à Saint Germain en Laye et Colombes.